Ученые ВШЭ рассказали, как определить важные для речевой функции области мозга при операциях

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ провели школу по трактографии — методу, который позволяет «увидеть» важнейшие связи в мозге и помогает хирургам избежать повреждений критически важных для речевой функции областей во время операции. Участниками курса стали нейрохирурги и радиологи из Москвы и других регионов страны, интересующиеся методами предоперационного картирования речи.

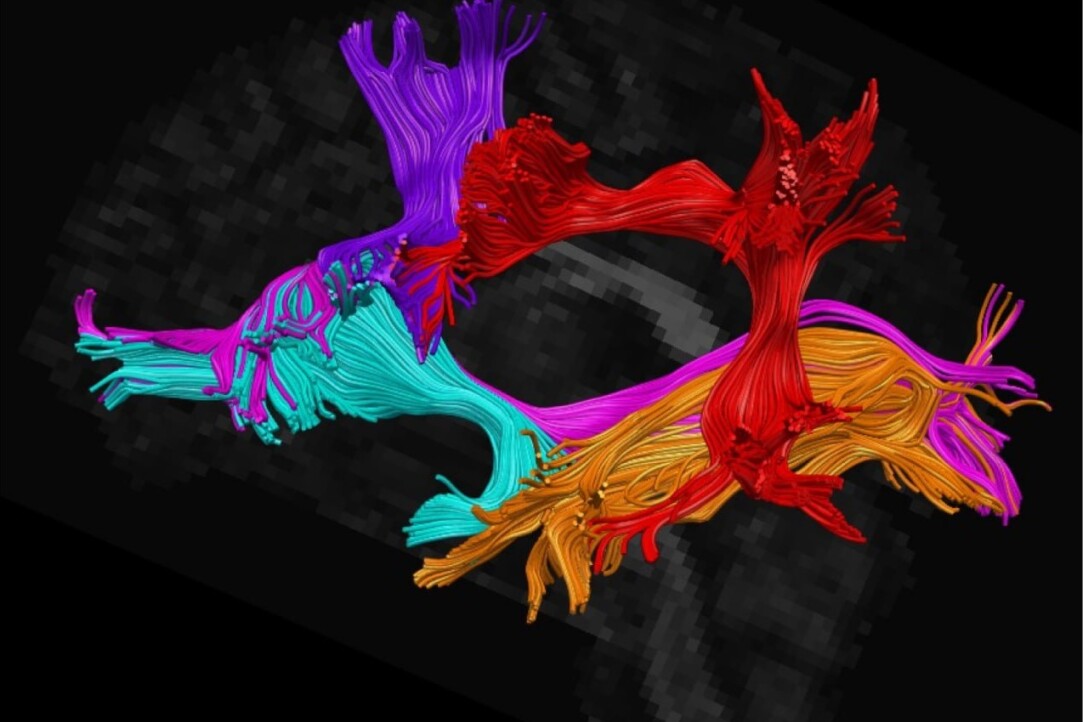

Трактография — это способ построения 3D-моделей проводящих путей головного мозга на основе данных диффузионно-взвешенной МРТ. В белом веществе мозга вода движется преимущественно вдоль нервных волокон, и именно это направление можно восстановить с помощью специальных алгоритмов. Один из таких методов — диффузионно-тензорная визуализация (DTI), которая позволяет оценить степень упорядоченности движения молекул воды и построить карту трактов белого вещества.

Во время курса участники не только обсудили ряд теоретических вопросов, касающихся предоперационного и интраоперационного картирования речевой функции и трактов, но и приобрели новые практические навыки ручной реконструкции моделей в программе TrackVis на основе предобработанных структурных МРТ-изображений.

Отдельная лекция была посвящена лингвистическим тестам для интраоперационного картирования — технике, при которой врачи определяют речевые зоны во время операции.

Анна Комиссаренко

«Локализация речевой функции — важнейший этап планирования хирургического лечения пациентов с поражениями доминантного по речи полушария. Сотрудники Центра языка и мозга накопили значительный опыт в области дооперационного картирования речи, который позволяет минимизировать риски осложнений и повысить эффективность вмешательств. Мы рады поделиться своими знаниями и практическими рекомендациями с коллегами-хирургами, что поможет внести вклад в развитие современной нейрохирургии и улучшение качества медицинской помощи пациентам», — отметила Анна Комиссаренко, младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

Центр языка и мозга НИУ ВШЭ обладает широкой экспертизой в области лингвистического сопровождения нейрохирургических пациентов. Важное направление работы центра — разработка специализированных лингвистических тестов для выявления функционально значимых речевых зон при планировании и во время проведения нейрохирургических операций. Специалисты центра исследуют, как при опухолях и эпилепсии происходит реорганизация речевой функции в мозге. Особое внимание уделяется изучению роли проводящих путей белого вещества в обеспечении речевой функции. Полученные данные используются как в научной работе, так и в клинической практике — при проведении дооперационного картирования и интраоперационного мониторинга речи. Практический курс вызвал живой интерес у участников и стал площадкой для междисциплинарного диалога между нейролингвистами и врачами.

Анастасия Паршунина, врач-нейрохирург

«В момент операции необходимо соблюсти баланс между радикальностью операции и функциональным статусом пациента. При удалении опухоли, расположенной вблизи речевой зоны, у пациента с сохранной речью важно, чтобы после лечения пациент также мог разговаривать и понимать обращенную к нему речь. Поэтому умение строить тракты необходимо для предоперационного планирования хода лечения и понимания взаимоотношения опухоли и функционально значимых структур. Школа помогла лучше понять принципы анатомии и возможности 3D-моделирования с целью проведения предоперационной подготовки. Спасибо организаторам курса. За два дня работы школы мы получили полезную теоретическую информацию и необходимые практические навыки построения трактов в программе TrackVis».

Центр языка и мозга благодарит всех участников и приглашает следить за новостями о новых школах и образовательных программах.

Вам также может быть интересно:

В НИУ ВШЭ создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали инструмент, позволяющий определить сложность текстов на малоресурсных языках. В первой версии поддерживаются несколько малых языков России: адыгейский, башкирский, бурятский, татарский, осетинский и удмуртский. Это первая подобная разработка, адаптированная специально для этих языков и учитывающая их морфологические и лексические особенности.

В Вышке создан Институт робототехнических систем

Решение об этом принял Ученый совет НИУ ВШЭ. У нового института будет мощная фундаментальная база, он будет сотрудничать с другими профильными подразделениями, вовлекать студентов и аспирантов в исследования и разработки. К каким практическим результатам приведет работа института и как планируется организовать взаимодействие с его индустриальным партнером, «Вышке.Главное» рассказал первый проректор НИУ ВШЭ, директор Института статистических исследований и экономики знаний Леонид Гохберг.

Ученые обнаружили один из самых долгих случаев ковида

Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении 2 лет. Это подтверждает теорию о том, что вирус способен годами оставаться в организме отдельных людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

НИУ ВШЭ стал лидером рейтинга вузов — участников программы «Приоритет-2030»

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало обновленный список участников программы «Приоритет-2030». Всего поддержку в этом году получат 106 университетов. Высшая школа экономики вошла в первую группу и возглавила рейтинг вузов.

«У нас возникают эффекты перелива идей от фундаментальных проектов к прикладным и — обратные»

Созданная 11 лет назад Международная лаборатория экономики нематериальных активов (МЛЭНА) дала старт созданию институционализированных научных подразделений в пермском кампусе Вышки. Компетенции сотрудников лаборатории по обработке и анализу данных позволили им сочетать фундаментальные исследования и прикладные проекты, в том числе по разработке моделей рисков и кибербезопасности для Сбера. О деятельности МЛЭНА «Вышке.Главное» рассказали заведующий лабораторией профессор Петр Паршаков и старший научный сотрудник профессор Мария Молодчик.

«Сегодня мы живем в эпохе “рутинной новизны”»

В НИУ ВШЭ продолжается реализация стратегического технологического проекта (СТП) «Национальный центр социально-экономического и научно-технологического прогнозирования». Новостная служба «Вышка.Главное» рассказывает о том, как в систему прогнозирования вписываются культура и общественные ценности и как на них влияет искусственный интеллект.

Ученые ВШЭ показали, как с помощью МЭГ точнее картировать речь в мозге

Ученые из Центра языка и мозга ВШЭ показали, как точнее определять границы речевых зон в мозге. Для этого они использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ) вместе с заданием на завершение предложений, которое активирует речевые области и показывает их работу в реальном времени. Такой подход поможет врачам лучше планировать операции и повысит точность диагностики в тех случаях, когда фМРТ не является оптимальным методом. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Neuroscience.

НИУ ВШЭ представил новый инструмент для оценки потенциальных рисков для территорий

В Высшей школе экономики прошла презентация доклада по финансовым решениям для климатической адаптации в России. Учитывая, что, по оценкам, каждый градус повышения среднегодовой температуры может привести к негативному эффекту в размере до 3 трлн рублей ежегодно, меры по адаптации сейчас необходимы, считают эксперты. На презентации ученые НИУ ВШЭ представили цифровой инструмент, который позволяет построить климатический риск-профиль территорий.

Когда вирус наступает на мину: найден древний механизм самоуничтожения зараженных клеток

Когда вирус попадает в клетку, он вмешивается в ее работу. Ранее считалось, что защитная реакция клетки на вирус запускает процесс ее самоуничтожения. Но исследование с участием биоинформатиков НИУ ВШЭ показало, что причина другая: клетка реагирует не на вирус, а на собственные транскрипты, которые становятся аномально длинными. Исследование опубликовано в журнале Nature.

НИУ ВШЭ представил рейтинг регионов России по необходимости адаптации к изменению климата

В докладе Высшей школы экономики оценены шесть ключевых климатических рисков для страны: деградация вечной мерзлоты, лесные пожары, засухи, волны тепла, экстремальные осадки и водный стресс. Рейтинг позволяет оценить риски для каждого конкретного региона и скорректировать планы адаптации.